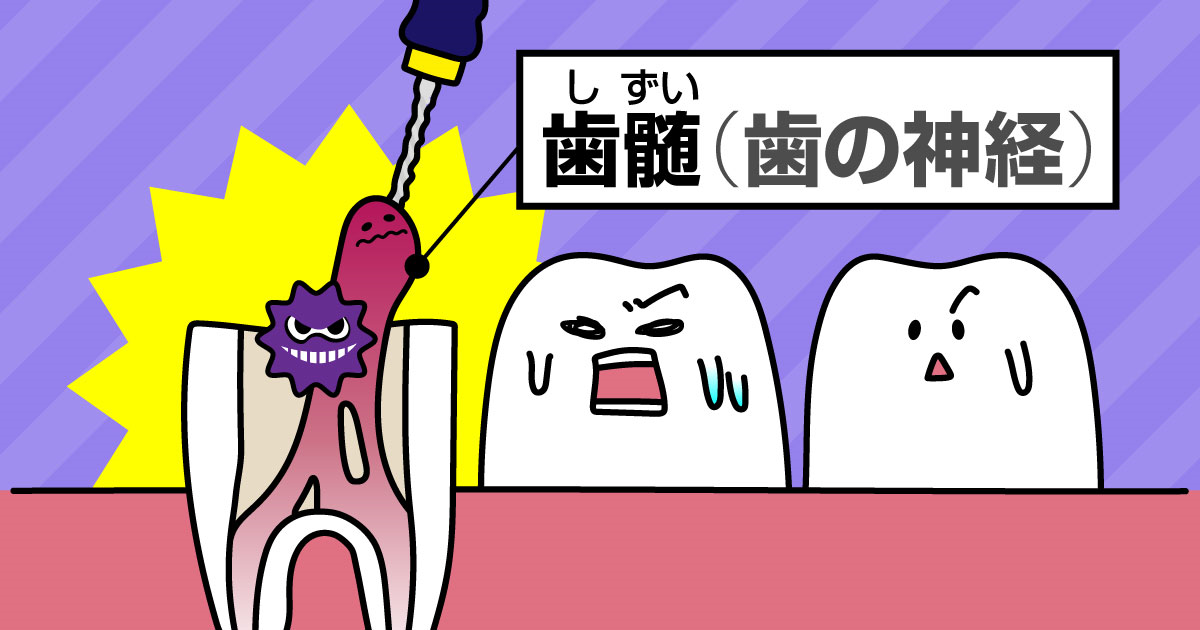

痛みを知らせるだけではない?神経の役割とは!

こんにちは。院長の飯塚です。

秋が深まる10月、おいしい食べ物が

愉しみな季節ですね。

その中でも栗は、

染物の材料としても活躍するそう。

イガの部分を使うと、落ち着いた風合いの

茶色が楽しめるそうです。

ところで、イガのような尖ったものを触ると、

チクチクとした刺激を感じますよね?

このような感覚があるのは、

皮膚に神経が通っているためです。

実は、私たちの『歯』にも神経が通っており、

「むし歯が痛む」のは、

この『神経』が関係しています。

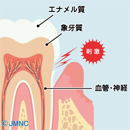

むし歯ができた際、

ズキズキとしたひどい痛みを感じるのは、

むし歯菌が「歯髄(しずい)」と呼ばれる

歯の内側の神経組織を攻撃しているためです。

歯髄まで達するほど大きいむし歯ができてしまうと、

細菌によって神経が侵されてしまうため、

「歯髄をすべてとり除く処置」をしなくてはなりません。

神経をとると、当然ながら

痛みを感じることがなくなります。

そのため、

一度「歯髄をとる治療」を経験すると、

次にむし歯になったときに、小さなむし歯でも

「痛いからすぐに神経をとってほしい!」

と考えてしまう方もいらっしゃいます。

しかし、それは大きな間違いです!

なぜなら歯髄には、

「歯に栄養を運ぶ」という、

とても大切な役割があるためです。

歯髄をとってしまうと

本来なら運ばれるはずの栄養が失われるため、

歯は枯れ木のようにもろくなります。

そうなってしまえば、

欠けたり、ひび割れたりするなど、

確実に寿命が短くなってしまうのです。

そう、丈夫で健康な歯でいられるのは、

歯髄(神経)があるおかげなのです。

歯髄(神経)が無くなると痛みを感じなくなりますが、

「むし歯にならない」わけではありません!

逆に言えば、歯髄をとってしまうと

むし歯が進行しても気づくことができず、

気づいた頃には、もう歯がボロボロに…

ということも珍しくないのです。

健康で丈夫な歯を残し、

一生豊かな食生活を送るためには、

やはり『神経を残すこと』は欠かせません。

もちろん、どうしても我慢できないほど痛むときや、

重度のむし歯にはやむを得ず神経をとることを

ご提案させていただくこともあります。

しかし、

「神経をとればすべて解決!」

…というわけではありません。

むしろ神経をとった歯は、

むし歯の発見が遅れないように

メインテナンスで注意深く

チェックする必要があります。

また、

「神経の残っている歯」がむし歯になっても、

メインテナンスに通っていれば早期発見ができるため、

神経をとらずに済む可能性が高まります。

お口には『むし歯』だけではなく、

『歯周病』をはじめとした

自覚のない病気が他にも潜んでいます。

メインテナンスは、そうした

「隠れた病気」を見つけ出す

とても重要な機会です。

皆さまの歯を守るため、

ぜひ習慣づけていただければ幸いです!

「先生、痛いのはそこじゃないんです」は勘違い?

こんにちは。院長の飯塚です。

日本の夏といえば

やはりお祭りや花火といった風物詩ですね。

その花火が、

実はヨーロッパ生まれということは

ご存じでしょうか?

中国で発明された火薬がヨーロッパに渡り、

来日していた英国人によって徳川家康に披露された、

というのが、日本における花火の発祥のようです。

日本の風物詩というイメージが強い花火ですが、

その生まれが海外というのは少し意外かもしれませんね。

ところで、「歯の治療に関する意外」といえば

「痛い!と思っていた歯が実は別の歯だった」

ということが珍しくありません。

「自分の身体のことは

自分が一番よくわかる」

と言う方もいらっしゃいますが、

実は人間の身体は勘違いを起こしやすいのです。

では、なぜそうした「勘違い」を

起こしてしまうのでしょうか?

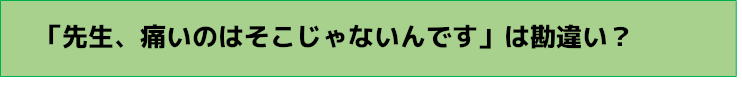

「歯の痛み」を脳に伝える役割は、

顔の左右にある

『三叉神経(さんさしんけい)』

という「脳神経」が担っています。

脳から伸びた三叉神経は、

おでこから頬、あごのあたりまで、

大きく分けて3つのエリアに分かれて繋がっており、

顔に「どんなものが触れた」か、

それが「冷たい」か「温かい」か、

といった、

「顔の感覚」を脳に伝える働き

をしています。

そして、この三叉神経はお口の中にも繋がっているため、

歯の痛みもこの神経を通じて脳に届きます。

とある実験では、歯に触れて

「いま、どの歯に触れたか」

という質問をしてみたところ、

奥歯に近づくにつれて正解率が下がった、

という結果があります。

これは、お口などに繋がっている三叉神経が、

脳に近づくにつれて一本の神経になるためです。

「痛み」をはじめ、「歯に生じた感覚」は信号となり、

三叉神経を通して脳まで伝わります。

しかし、

その『信号』が

『脳に続く一本道』に到達した際、

「お口の辺り」から来たのはわかるけど、

細かい場所までは覚えていない状態

になってしまうことがあります。

これが、『痛みの勘違いの正体』です。

「歯の痛みの勘違い」で特に多いのが、

痛いと思っていた隣の歯が原因だった」

というケースです。

また、隣り合った歯だけではなく、

「上の歯が痛いと思ったら下の歯が原因だった」

という場合や、さらには

「歯だと思ったら、鼻の炎症が原因だった」

「目の周りの神経が原因だった」など、

一見するとお口から遠い場所でも

痛みの勘違いが発生することもあります。

このように「痛みの原因の特定」は

皆さんご自身では非常に困難なこともありますので、

何か痛みを感じたら早めに受診してください。

また、痛みの勘違いにより

「痛くないところを削られた!」

と思い込んでしまう方がまれにいらっしゃいますが

そのようなことは、まずあり得ません。

ご不安な場合は、遠慮せずにご質問いただければ

必ずお答えさせていただきますので、

いつでもお声がけください。

そして、日頃から検診などを受けて、

削らなくても済むように

歯を大切にしてくださいね!

口呼吸はキケンがいっぱい!

|

こんにちは。院長の飯塚です。

今日から12月!

街中もクリスマスの飾りが増えてきました。

飯塚歯科は、11月からクリスマス柄の紙コップ。

さて、COVID-19が流行り、早2年!。

マスク生活も長くなり、知らずに身に付いた『悪習慣』に気が付かれていますか?

ク冬の食材を存分に楽しむためにも

今回は味覚障害のリスクを高めてしまう「口呼吸」についてお話させていただきます。

|

|

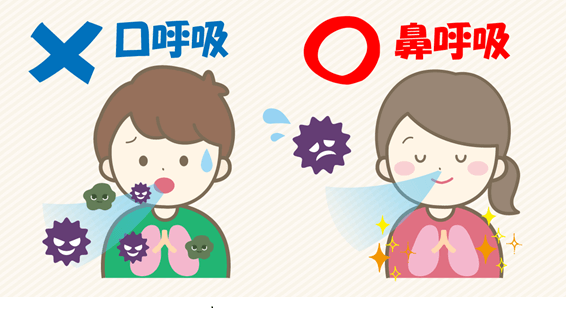

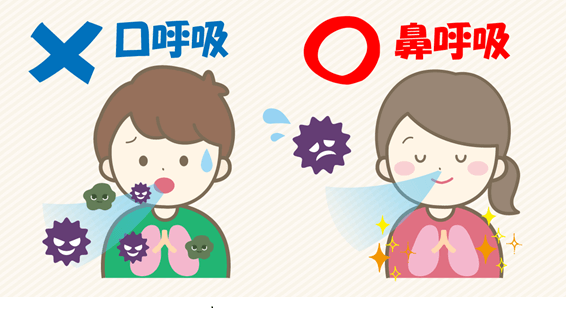

◆口呼吸と鼻呼吸の違いとは?

普段、私たちが無意識のうちに行っている呼吸法には

・口呼吸

・鼻呼吸

の2種類があります。

基本的に、哺乳類が行う正しい呼吸法は

鼻から吸って鼻から吐く『鼻呼吸』で、

口呼吸を行うのは人間だけです。

犬が「ハアハア」と

口で息しているのを見たことがあるかもしれませんが、

あれは『パンティング』といって、

汗をかけない代わりに

体温を下げようとするときなどに見られる行動。

酸素はほとんど肺に送られていないようで、

正常な状態であれば、やはり鼻呼吸を行っているのです。

人間が口呼吸を獲得したのは、

言語を発するようになった影響だといわれています。

しかし、

口呼吸はあまり良い呼吸法とは言えません。

口呼吸をしていると冷たく乾いた空気とともに、

細菌やウイルスなどの異物が直接肺に入ってしまうため、

鼻呼吸に比べて、病気にかかりやすくなります。

◆口呼吸はむし歯や歯周病の原因に…

口呼吸による影響は、それだけではありません。

本来、お口の中の「だ液」は、

細菌や汚れを常に洗い流してくれています。

しかし、

口呼吸を続けていると

だ液が少なくなり乾燥状態に。

それによって

むし歯や歯周病の原因菌が

繁殖しやすくなります。

むし歯が進行すれば、

ズキズキとした耐えがたい痛みに襲われますし、

むし歯が神経に達すると神経の治療も必要になります。

また、歯周病は気づかないうちに進行しやすく、

放置していると

歯が抜け落ちるほど重症化してしまうことも…。

◆口呼吸による、さらなる悪影響

口呼吸による影響は、他にもたくさんあります。

・口臭の原因になる

・歯並びが悪くなる

・味覚障害を引き起こす

・いびきや睡眠時無呼吸症候群の原因になる

このように様々なトラブルを招くため、

口呼吸をしている方は、

ぜひとも鼻呼吸に改善していきましょう。

◆「ベロ回し」で脱!口呼吸

それでは、実際に口呼吸を改善するためには

どうすればよいのでしょうか?

専門の治療を受けたり、

矯正器具を使うといった方法もありますが

まずはご自宅でも簡単にできる

「べろ回し」をご紹介したいと思います。

1.「舌先」を上顎の唇と歯茎の間、

小鼻の横あたりにグイっと入れます。

2.「口唇を閉じて」ご自分の舌が

回りやすい方向から始めます。

3.上顎の唇と歯茎の深い部分を「舌先」で

「ゆっくり」と「舌全体を使い」

強く前に「唇の周り」を押し出すように一回り。

「右回り3回」、「左回り3回」と行います。

4.初めての方や慣れない方は、

横臥して天井を見ながら行ってください。

慣れてきたら、椅子に座って「腰を立てて」

「肩甲骨を背骨に寄せて」、真正面を見て。

目線が「上がる」ようであれば

「顎」が上がっています。

軽く顎先を下ろしましょう。

※注意※顎を引くと目線が落ちます!

特に!!

「在宅ワークが多い方」、「食いしばりが強い方」は、

積極的に行っていただきたいです。

ただし!!

早くクルクルクルッって

やっても効果はありません。

効果は、

唇と歯頚の「深いところ」を

「ゆっくり」と口唇の周りを「押し出す!」

ようにすることが大切!!

慣れないうちは、

ベロ回しの回数は少なくて構いません。

『筋トレ』と同じです。

舌や口周りの筋肉を鍛えることで、

口が不意に開くことを防ぎ、口呼吸の改善の他、

いびきや誤嚥(ごえん)の予防効果も期待できます。

ぜひ毎日の習慣にしてみてくださいね。

ブラッシングの基本

まず大事なのは、歯ブラシの持ち方。

「えっ、そんなところから?」

と思われるかも知れませんが

歯と歯肉を傷つけないために大切なことです。

歯ブラシは力の入り過ぎを防ぎ、

細かく丁寧に動かせるように

指の力を抜いて

ふんわり柔らかく

鉛筆のように持ちます。

歯面に歯ブラシの毛先を垂直に当て、

小刻みに揺すりながら(1㎜~2㎜程度を目安に)、

1本ずつ丁寧に磨きます。

この時、力を入れ過ぎて

歯ブラシの毛先が広がらないように

「シャカシャカ」と音が出ていたら

ストロークが大きく力が入っているので

注意してくださいね。

次は、少しコツが必要な部位について

磨き残しが多い5カ所

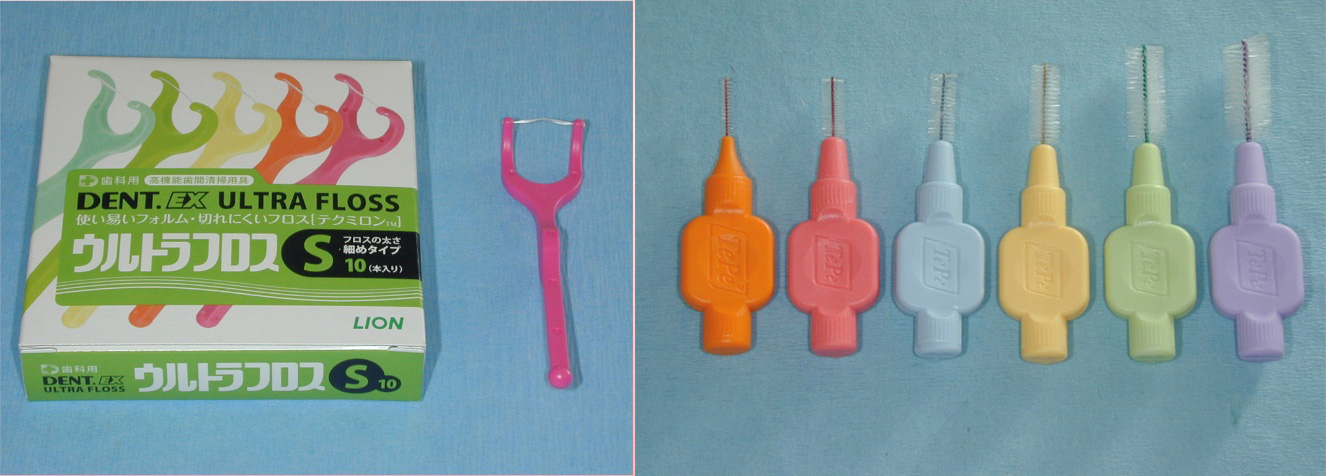

1.歯と歯の間

デンタルフロスや歯間ブラシの使用が効果的です。

歯と歯の間の歯垢(プラーク)は、

歯ブラシだけでは6割しか除去できないのに対し、

デンタルフロスや歯間ブラシを併用すると

9割近くのプラークが除去できる

というデータがあります。

特に、『夜のブラッシング』は

デンタルフロスから始め(必要に応じて歯間ブラシも)

歯ブラシの順で磨くと清掃効果が上がります。

ただし、シリコンゴム製の歯間ブラシは

使い方を誤ると歯質を削るため、

当院では使用を勧めておりません。

2.歯と歯ぐきの間

歯や歯ぐきの間に、歯ブラシを90度に

なるように当て優しく揺するように

細かく振動させます。

歯ブラシの毛先を歯ぐきの溝(ポケット)に

45度に当てると余計な力が入り

歯質と歯肉を傷つけるためお勧めしておりません。

3.前歯の裏側

歯ブラシを縦に使い上下に動かして磨きます。

前歯の裏側は歯ブラシのかかと部分を使い、

優しく揺するように磨いてみましょう。

4.奥歯のかみ合わせ

奥歯の「かみ合わせ面」は溝が深く

磨き残しが多い場所です。

くぼみ部分にブラシを密着させて

小刻みに動かして磨きます。

お口を小さく開いて、

口角から歯ブラシを斜めに入れるなど

角度を調整しながら歯ブラシのつま先を

使って軽く当てて揺すります。

難しい場合は

ワンタフトブラシ(毛束が1つのみのブラシ)など

ヘッドがコンパクトなブラシを使用してみましょう。

ワンタフトブラシは

歯と歯ぐきの間・歯間を傷付けないように

優しく撫でるように『後ろから前へ一方通行』で

動かします。

日々是精進!ブラッシングのコツ

飯塚歯科AI DENTAL OFFICE 院長の飯塚です。

10月、早くも半分過ぎようとしています。

急に、気温が肌寒くなってきましたね。

皆さんは、この秋、何か上達させたいことはありますか?

私は、3年前にリバーサーフィンを去る8月末で一旦終わった

city wave Tokyoで、始めたのをきっかけに、9月に初めて海でサーフィンを体験しました。

今はテイクオフができるようになりたくて、頑張るつもり。

さて、歯科において患者様に上達していただきたいことは『夜のブラッシング!!』

今回は、ブラッシングの基本と磨き残しのリスクが高い部位ごとについて

ブラッシングのこつをご紹介します。

ブラッシングの基本

まず大事なのは、歯ブラシの持ち方。

「えっ、そんなところから?」

と思われるかも知れませんが

歯と歯肉を傷つけないために大切なことです。

歯ブラシは力の入り過ぎを防ぎ、

細かく丁寧に動かせるように

指の力を抜いて

ふんわり柔らかく

鉛筆のように持ちます。

歯面に歯ブラシの毛先を垂直に当て、

小刻みに揺すりながら(1㎜~2㎜程度を目安に)、

1本ずつ丁寧に磨きます。

この時、力を入れ過ぎて

歯ブラシの毛先が広がらないように

「シャカシャカ」と音が出ていたら

ストロークが大きく力が入っているので

注意してくださいね。

次は、少しコツが必要な部位について

磨き残しが多い5カ所

1.歯と歯の間

デンタルフロスや歯間ブラシの使用が効果的です。

歯と歯の間の歯垢(プラーク)は、

歯ブラシだけでは6割しか除去できないのに対し、

デンタルフロスや歯間ブラシを併用すると

9割近くのプラークが除去できる

というデータがあります。

特に、『夜のブラッシング』は

デンタルフロスから始め(必要に応じて歯間ブラシも)

歯ブラシの順で磨くと清掃効果が上がります。

ただし、シリコンゴム製の歯間ブラシは

使い方を誤ると歯質を削るため、

当院では使用を勧めておりません。

2.歯と歯ぐきの間

歯や歯ぐきの間に、歯ブラシを90度に

なるように当て優しく揺するように

細かく振動させます。

歯ブラシの毛先を歯ぐきの溝(ポケット)に

45度に当てると余計な力が入り

歯質と歯肉を傷つけるためお勧めしておりません。

3.前歯の裏側

歯ブラシを縦に使い上下に動かして磨きます。

前歯の裏側は歯ブラシのかかと部分を使い、

優しく揺するように磨いてみましょう。

4.奥歯のかみ合わせ

奥歯の「かみ合わせ面」は溝が深く

磨き残しが多い場所です。

くぼみ部分にブラシを密着させて

小刻みに動かして磨きます。

お口を小さく開いて、

口角から歯ブラシを斜めに入れるなど

角度を調整しながら歯ブラシのつま先を

使って軽く当てて揺すります。

難しい場合は

ワンタフトブラシ(毛束が1つのみのブラシ)など

ヘッドがコンパクトなブラシを使用してみましょう。

ワンタフトブラシは

歯と歯ぐきの間・歯間を傷付けないように

優しく撫でるように『後ろから前へ一方通行』で

動かします。

ちょっとした心がけで

ブラッシングの効果がグンと高まります。

全てを一度にマスターするのは難しいかも知れませんが

「今日はこころ頑張ってみよう」と

ひとつずつチャレンジしてみてください。

上手に磨けているか不安な方や

自分に合ったブラシが分からないなど

お悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

いつでもお待ちしています。