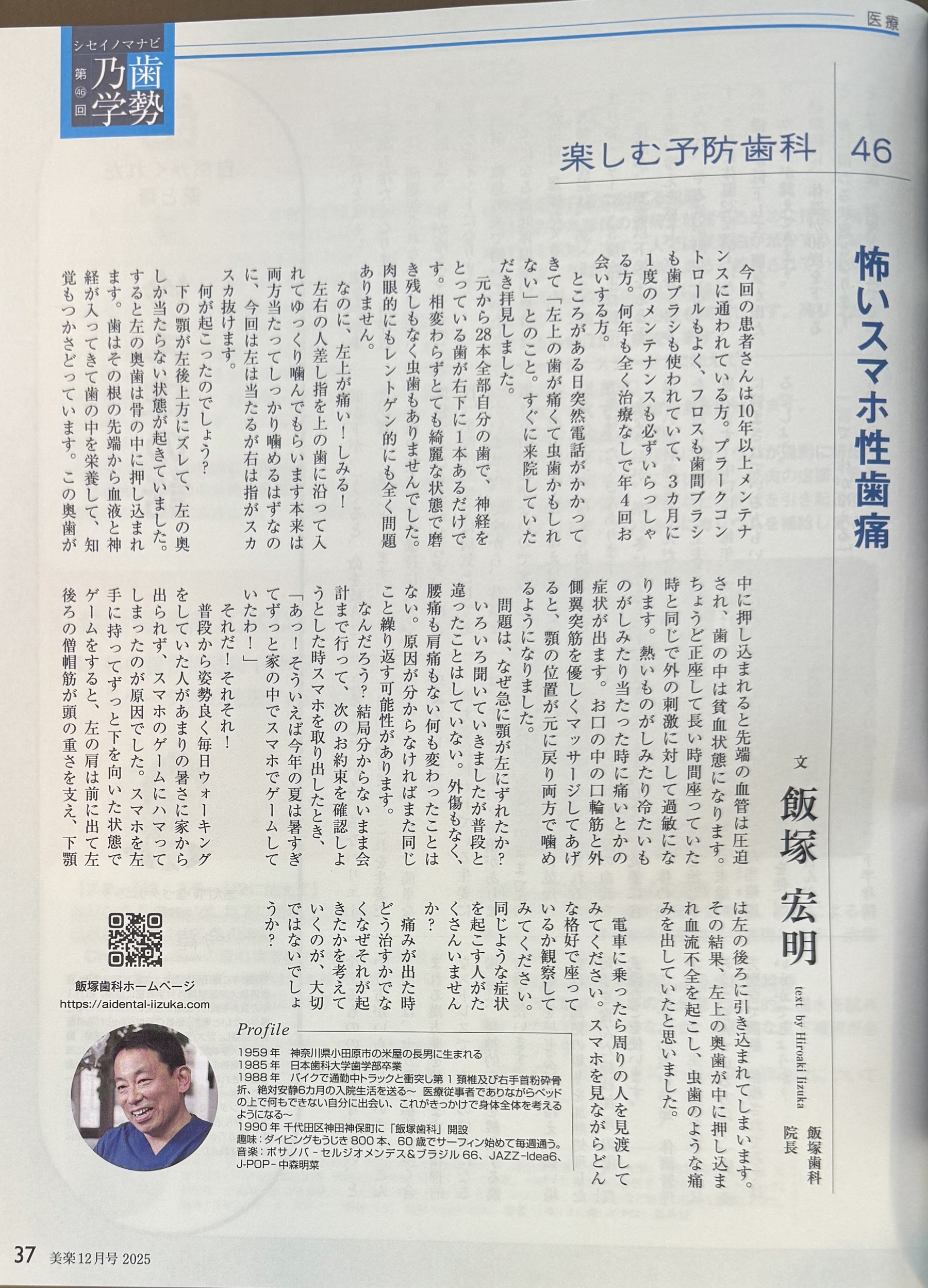

美楽 2025年12月号『怖いスマホ性歯痛』

今回の患者さんは10年以上メンテナンスに通われている方

プラークコントロールもよく

フロスも歯間ブラシも歯ブラシも使われていて

3カ月に1度のメンテナンスも必ずいらっしゃる方

何年も全く治療なしで年4回お会いする方

ところがある日突然電話がかかってきて「左上の歯が痛くて虫歯かもしれない」

とのこと

すぐに来院していただき拝見しました

元から28本全部自分の歯で

神経をとっている歯が右下に1本あるだけです

相変わらずとても綺麗な状態で

磨き残しもなく虫歯もありませんでした

肉眼的にもレントゲン的にも全く問題ありません

なのに、左上が痛い!しみる!

左右の人差し指を上の歯に沿って入れてゆっくり噛んでもらいます

本来は両方当たってしっかり噛めるはずなのに

今回は左は当たるが右は指がスカスカ抜けます

何が起こったのでしょう?

下の顎が左後上方にズレて

左の奥しか当たらない状態が起きていました

すると左の奥歯は骨の中に押し込まれます

歯はその根の先端から

血液と神経が入ってきて歯の中を栄養して

知覚もつかさどっています

この奥歯が中に押し込まれると

先端の血管は圧迫され

歯の中は貧血状態になります

ちょうど正座して長い時間座っていた時と

同じで外の刺激に対して過敏になります

熱いものがしみたり

冷たいものがしみたり

当たった時に痛いとかの症状が出ます

お口の中の口輪筋と外側翼突筋を

優しくマッサージしてあげると

顎の位置が元に戻り両方で噛めるようになりました

問題は、なぜ急に顎が左にズレたか?

いろいろ聞いていきましたが普段と違ったことはしていない

外傷もなく

腰痛も肩痛もない

何も変わったことはない

原因が分からなければまた同じことを

繰り返す可能性があります

なんだろう?

結局分からないまま会計まで行って

次のお約束を確認しようとしたとき

スマホを取り出したとき

「あっ!そういえば今年の夏は暑すぎてずっと家の中でスマホでゲームしていたわ!」

それだ!それそれ!

普段から姿勢良く

毎日ウォーキングをしていた人が

あまりの暑さに家から出られず

スマホのゲームにハマってしまったのが

原因でした

スマホを左手に持って

ずっと下を向いた状態でゲームをすると

左の肩は前に出て左後ろの僧帽筋が

頭の重さを支え

下顎は左の後ろに引き込まれてしまいます

その結果

左上の奥歯が中に押し込まれ

血流不全を起こし

虫歯のような痛みを出していたと思いました

電車に乗ったら周りの人を見渡して

みてください

スマホを見ながら

どんな格好で座っているか観察してみてください

同じような症状を起こす人がたくさんいませんか?

痛みが出た時

どう治すかでなく

なぜそれが起きたかを考えていくのが

大切ではないでしょうか?

次号2026年1月号も

ぜひ読んでくださいね!!!

プラークコントロールもよく

フロスも歯間ブラシも歯ブラシも使われていて

3カ月に1度のメンテナンスも必ずいらっしゃる方

何年も全く治療なしで年4回お会いする方

ところがある日突然電話がかかってきて「左上の歯が痛くて虫歯かもしれない」

とのこと

すぐに来院していただき拝見しました

元から28本全部自分の歯で

神経をとっている歯が右下に1本あるだけです

相変わらずとても綺麗な状態で

磨き残しもなく虫歯もありませんでした

肉眼的にもレントゲン的にも全く問題ありません

なのに、左上が痛い!しみる!

左右の人差し指を上の歯に沿って入れてゆっくり噛んでもらいます

本来は両方当たってしっかり噛めるはずなのに

今回は左は当たるが右は指がスカスカ抜けます

何が起こったのでしょう?

下の顎が左後上方にズレて

左の奥しか当たらない状態が起きていました

すると左の奥歯は骨の中に押し込まれます

歯はその根の先端から

血液と神経が入ってきて歯の中を栄養して

知覚もつかさどっています

この奥歯が中に押し込まれると

先端の血管は圧迫され

歯の中は貧血状態になります

ちょうど正座して長い時間座っていた時と

同じで外の刺激に対して過敏になります

熱いものがしみたり

冷たいものがしみたり

当たった時に痛いとかの症状が出ます

お口の中の口輪筋と外側翼突筋を

優しくマッサージしてあげると

顎の位置が元に戻り両方で噛めるようになりました

問題は、なぜ急に顎が左にズレたか?

いろいろ聞いていきましたが普段と違ったことはしていない

外傷もなく

腰痛も肩痛もない

何も変わったことはない

原因が分からなければまた同じことを

繰り返す可能性があります

なんだろう?

結局分からないまま会計まで行って

次のお約束を確認しようとしたとき

スマホを取り出したとき

「あっ!そういえば今年の夏は暑すぎてずっと家の中でスマホでゲームしていたわ!」

それだ!それそれ!

普段から姿勢良く

毎日ウォーキングをしていた人が

あまりの暑さに家から出られず

スマホのゲームにハマってしまったのが

原因でした

スマホを左手に持って

ずっと下を向いた状態でゲームをすると

左の肩は前に出て左後ろの僧帽筋が

頭の重さを支え

下顎は左の後ろに引き込まれてしまいます

その結果

左上の奥歯が中に押し込まれ

血流不全を起こし

虫歯のような痛みを出していたと思いました

電車に乗ったら周りの人を見渡して

みてください

スマホを見ながら

どんな格好で座っているか観察してみてください

同じような症状を起こす人がたくさんいませんか?

痛みが出た時

どう治すかでなく

なぜそれが起きたかを考えていくのが

大切ではないでしょうか?

次号2026年1月号も

ぜひ読んでくださいね!!!

今回の患者さんは10年以上

メンテナンスに通われている方

プラークコントロールもよく

フロスも歯間ブラシも

歯ブラシも使われていて

3カ月に1度のメンテナンスも

必ずいらっしゃる方

何年も全く治療なしで年4回お会いする方

ところがある日突然電話がかかってきて

「左上の歯が痛くて虫歯かもしれない」

とのこと

すぐに来院していただき拝見しました

元から28本全部自分の歯で

神経をとっている歯が

右下に1本あるだけです

相変わらずとても綺麗な状態で

磨き残しもなく虫歯も

ありませんでした

肉眼的にもレントゲン的にも

全く問題ありません

なのに、左上が痛い!しみる!

左右の人差し指を上の歯に沿って入れて

ゆっくり噛んでもらいます

本来は両方当たって

しっかり噛めるはずなのに

今回は左は当たるが

右は指がスカスカ抜けます

何が起こったのでしょう?

下の顎が左後上方にズレて

左の奥しか当たらない状態が起きていました

すると左の奥歯は骨の中に押し込まれます

歯はその根の先端から

血液と神経が入ってきて歯の中を栄養して

知覚もつかさどっています

この奥歯が中に押し込まれると

先端の血管は圧迫され

歯の中は貧血状態になります

ちょうど正座して長い時間座っていた時と

同じで外の刺激に対して過敏になります

熱いものがしみたり

冷たいものがしみたり

当たった時に痛いとかの症状が出ます

お口の中の口輪筋と外側翼突筋を

優しくマッサージしてあげると

顎の位置が元に戻り

両方で噛めるようになりました

問題は、なぜ急に顎が左にズレたか?

いろいろ聞いていきましたが

普段と違ったことはしていない

外傷もなく

腰痛も肩痛もない

何も変わったことはない

原因が分からなければまた同じことを

繰り返す可能性があります

なんだろう?

結局分からないまま会計まで行って

次のお約束を確認しようとしたとき

スマホを取り出したとき

「あっ!そういえば今年の夏は暑すぎて

ずっと家の中でスマホでゲームしていたわ!」

それだ!それそれ!

普段から姿勢良く

毎日ウォーキングをしていた人が

あまりの暑さに家から出られず

スマホのゲームにハマってしまったのが

原因でした

スマホを左手に持って

ずっと下を向いた状態でゲームをすると

左の肩は前に出て左後ろの僧帽筋が

頭の重さを支え

下顎は左の後ろに引き込まれてしまいます

その結果

左上の奥歯が中に押し込まれ

血流不全を起こし

虫歯のような痛みを出していたと

思いました

電車に乗ったら周りの人を見渡して

みてください

スマホを見ながら

どんな格好で座っているか

観察してみてください

同じような症状を起こす人が

たくさんいませんか?

痛みが出た時

どう治すかでなく

なぜそれが起きたかを考えていくのが

大切ではないでしょうか?

次号2026年1月号も

ぜひ読んでくださいね!!!

メンテナンスに通われている方

プラークコントロールもよく

フロスも歯間ブラシも

歯ブラシも使われていて

3カ月に1度のメンテナンスも

必ずいらっしゃる方

何年も全く治療なしで年4回お会いする方

ところがある日突然電話がかかってきて

「左上の歯が痛くて虫歯かもしれない」

とのこと

すぐに来院していただき拝見しました

元から28本全部自分の歯で

神経をとっている歯が

右下に1本あるだけです

相変わらずとても綺麗な状態で

磨き残しもなく虫歯も

ありませんでした

肉眼的にもレントゲン的にも

全く問題ありません

なのに、左上が痛い!しみる!

左右の人差し指を上の歯に沿って入れて

ゆっくり噛んでもらいます

本来は両方当たって

しっかり噛めるはずなのに

今回は左は当たるが

右は指がスカスカ抜けます

何が起こったのでしょう?

下の顎が左後上方にズレて

左の奥しか当たらない状態が起きていました

すると左の奥歯は骨の中に押し込まれます

歯はその根の先端から

血液と神経が入ってきて歯の中を栄養して

知覚もつかさどっています

この奥歯が中に押し込まれると

先端の血管は圧迫され

歯の中は貧血状態になります

ちょうど正座して長い時間座っていた時と

同じで外の刺激に対して過敏になります

熱いものがしみたり

冷たいものがしみたり

当たった時に痛いとかの症状が出ます

お口の中の口輪筋と外側翼突筋を

優しくマッサージしてあげると

顎の位置が元に戻り

両方で噛めるようになりました

問題は、なぜ急に顎が左にズレたか?

いろいろ聞いていきましたが

普段と違ったことはしていない

外傷もなく

腰痛も肩痛もない

何も変わったことはない

原因が分からなければまた同じことを

繰り返す可能性があります

なんだろう?

結局分からないまま会計まで行って

次のお約束を確認しようとしたとき

スマホを取り出したとき

「あっ!そういえば今年の夏は暑すぎて

ずっと家の中でスマホでゲームしていたわ!」

それだ!それそれ!

普段から姿勢良く

毎日ウォーキングをしていた人が

あまりの暑さに家から出られず

スマホのゲームにハマってしまったのが

原因でした

スマホを左手に持って

ずっと下を向いた状態でゲームをすると

左の肩は前に出て左後ろの僧帽筋が

頭の重さを支え

下顎は左の後ろに引き込まれてしまいます

その結果

左上の奥歯が中に押し込まれ

血流不全を起こし

虫歯のような痛みを出していたと

思いました

電車に乗ったら周りの人を見渡して

みてください

スマホを見ながら

どんな格好で座っているか

観察してみてください

同じような症状を起こす人が

たくさんいませんか?

痛みが出た時

どう治すかでなく

なぜそれが起きたかを考えていくのが

大切ではないでしょうか?

次号2026年1月号も

ぜひ読んでくださいね!!!

★★画像拡大して、是非!読んでくださいな★★